师说(三)——匠心琢玉•会院师声 德才并举,匠心琢玉,亦亲亦友,亦师亦父

师说(三):

匠心琢玉•会院师声——德才并举,匠心琢玉,亦亲亦友,亦师亦父

中国传统文化中,父亲和老师具有同等重要的意义,古时更为普遍使用的“父师”一词。“父生之,师教之”“一日为师,终身为父”,在一个人的成长道路上,父亲有生养之恩,老师有教育之谊。“师父”的称呼,在保留了原有的传授知识或技艺的意思之外,更被灌注了情感色彩,表现了中国文化中对老师犹如对父亲一样的感情。

本期师说,借用父亲节的情感余温,隆重推出会计学院“德才并举,匠心琢玉,亦亲亦友,亦师亦父”的四位重量级博士生导师:崔也光,汪平,马元驹和栾甫贵四位会计大咖。四位导师被学院师生尊称为“会计学院F4”,明明可以靠脸吃饭,却偏偏靠才华,让我们共同领略会计学院F4的风采。F1汪平、F2马元驹、F3崔也光、F4栾甫贵。

F1:

珍惜时光 敬畏学术

——访汪平教授

汪平,教授,博士生导师,管理学博士,现任首都经济贸易大学会计学院教授,财务管理方向学科带头人。

1993年12月份破格晋升为副教授,1995年11月份破格晋升为教授。2000年6月获管理学博士学位,2002年南开大学工商管理博士后出站。曾任山东省政协委员、现任北京市政协委员。

主要研究方向及成就

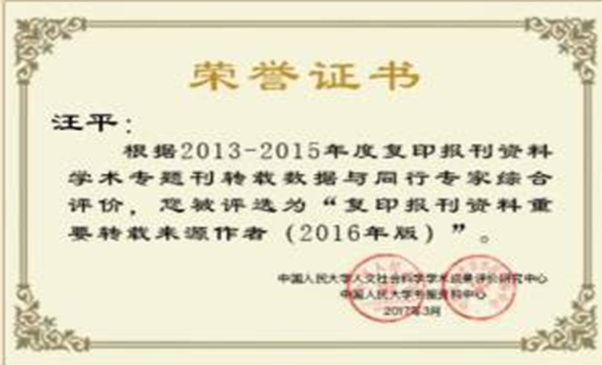

公司财务理论与财务政策。出版《资本成本、价值创造与经济附加值研究》、《资本成本、股东财富与投融资决策》、《财务理论》(2003年第一版和2008年修订版)、《基于价值管理的国有企业分红制度研究》、《财务导向论》、《财务估价论——现金流量与企业价值研究》、《中级财务管理》、《公司理财原理》、《财务管理学》以及译著《公司财务中的调查研究——沟通财务理论与实践的桥梁》(H.Kent Baker,J.Clay Singleton & E.Theodore Veit,Survey Research in Corporate Finance:Bridging the Gap Between Theory and Practice)、《公司理财:基于价值的方法》(Bill Neale & Trefor McElroy,Business Finance:A Value-based Approach)、《公司财务管理》(Glen Arnold,Corporate Financial Management ,third edition)等专著、译著10余部。在《经济学动态》、《中国工业经济》、《改革》、《经济管理》、《会计研究》、《财政研究》等权威学术杂志上发表了百余篇学术论文。

教学+研究的人生

小编带着无限崇拜的小心情,深度拜访了“汪理论”——汪导对MM结构理论的精修,直接秒杀了众多会计学子,拜倒在师门下,一起来看看汪导的研究之路。

Q1.什么原因令您决定继续深造,直到今天担任博导呢?

A:读本科期间,就对“财务管理”课程感兴趣。毕业后留校,担任财务管理课老师的助教。让我有机会更深入的了解公司财务方面的有关课程,比如“公司财务理论与政策研究”、“高级财务管理”等。在读博士期间,将学位论文选题定在公司估值方面,涉及到现金流量、资本成本等重要的财务概念和应用。现在着力研究的资本成本问题也是在那个基础上一直延续下来的。

Q2.您认为年轻人应该怎样度过青春?

A:大学,是人生中最为宝贵的一段时光,之所以珍贵,是因为大学是梦开始的地方,是自主学习的圣殿,是对人生充满憧憬、进行规划的地方。大学学习既是掌握现代知识的过程,也是健全人格的过程。要把精力用在学习上,努力丰富自己,掌握更多的课本知识和应用技能,求学的时候要把心静下来,安心的学习,学习是一种素质,一种能力。希望学生们能安心的做好这个梦。失去了这个梦,你将终生遗憾。

育人理念

截止到2017年,汪平教授共指导博士生20名,硕士生85名。指导的博士生大多已经是高等院校的教授、副教授,成为教学、科研工作的骨干力量。

汪平教授说:学术研究是纯粹的,收敛内心、完善内心是做好学问的前提。学术的价值是引导人们趋向有价值、有意义的生活,学者的使命就是实现学术的延续和发展。

对我们任何一个人来讲,无论是做学者,还是职业人,都要做一个诚实的人、懂得感恩的人、心怀善良,敬业奉献。

汪导还说,当学生是要有规矩的,如下的规矩是必须要了解并遵守的:

懂得学生的规矩:遵守学校的规章制度;尊敬老师;与同学友善;热爱图书馆。

懂得学习的规矩:科学阅读文献;钻研掌握基本概念和学说;保持求知欲的旺盛。

懂得学术的规矩:尊崇学术;钻研经典著作;尊敬学者;善于合作研究;知晓并恪守研究规范。

F2:

会计之“道”的探索

——访马元驹教授

马元驹,教授,博士生导师,中共党员,现任首都经济贸易大学会计学院教授,北京市优秀教师。

马元驹教授多年来一直在高校从事会计科研和教学工作。坚持科研和教学并重,以科研促教学。主要研究领域为:“会计公正理论”、“会计伦理教育”、“管理会计工具应用”和“企业风险管理与评价”等。独立或与他人合作在专业杂志发表学术论文80余篇,出版专著1部,出版教材10多部,主持国家自科课题2项,其专著《会计公正问题研究》获首都经济贸易大学优秀科研成果二等奖;两本教材分别获批高等教育“十一五”、“十二五”国家级规划教材,两本教材获批北京市高等教育精品教材。荣获首都经济贸易大学“优秀共产党员”称号。

严谨治学 精心育人

马元驹教授在多年的执教生涯中,一直秉承严谨治学、精心育人的精神理念。马元驹教授认为,治学严谨是学术的生命,在科研和学术问题上要有实事求是的态度和精神。严谨治学对于老师来说,要做到两个方面,一是自身要不断地汲取新的知识,勇于用新的方法去思考问题和解决问题,努力提高自己的思想政治素质和业务水平;二是在向学生传授知识的过程中,要坚持真理,实事求是。而对于学生来讲,严谨的学术态度也同样重要。在论文写作或课题研究中,一定要根据理论和数据说话,一种方法不能满足需要,那就尝试另一种方法,千万不能弄虚作假。

在马元驹教授看来,进行学术研究的目的是推进学科的进步,是将研究的成果为企业服务,最终要落实到实践中,不能仅仅停留在理论的层面上,更不能闭门造车。他要求自己的研究生要走进企业,注重实地调研求证,说这样的研究才有意义。

提高科研创新能力

马元驹教授教导学生:提高科研创新能力首先要端正心态,不能将科研作为获得利益的工具。其次要关注学科发展前沿,关注自己研究领域的学科前沿动态,会发现新问题和新方法,拓宽研究视野,多学科、综合的角度进行创新。同学可以通过参加学术会议、阅读相关领域最新发表的学术文献等方式来追踪学科前沿动态。提高科研创新能力还需要团队合作,积极地与他人进行交流,加强沟通,可以碰撞出新的想法、新的观点,而且在一次次合作和交流过程中,可以培养自身的创新思维。他定期组织自己的研究生博士生开展小组讨论,加强内部沟通,言传身教,为“学门”营造了浓厚的科研氛围。

传承会计文化

马元驹教授一直致力于会计文化的研究,他说:会计文化的核心是会计职业群体的价值取向。即“遵道得路”中的道。做人是会计的道,做事是会计的路,遵道才能得路。会计知识和会计技能涉及的是会计的“路”,会计职业群体的职业道德涉及的是会计的“道”。“路”好比是枝节,“道”才是根本。会计行为或会计活动及其结果的“账目”,之所以要“常清”,是以“友谊常存”这一价值取向为导向的,从会计文化传承中汲取营养,升华智慧,传承会计历史文化的信息。只有当会计职业群体明确了自己的价值取向,会计文化才有灵魂,正是这种价值取向引导着会计的发展和进步。他希望学生们继承并分享会计文化带来的精神财富,并代代传承下去。

F3:

心怀感恩 不忘初心

——访崔也光教授

崔也光,教授、博士研究生导师,现任首都经济贸易大学校长助理、会计学院院长

社会兼职:财政部会计准则委员会咨询专家;财政部环境会计专业委员会副主任;中国企业财务管理协会首届专家;世界银行贷款评审委员会专家;财政部清洁基金风险管理委员会委员;北京会计学会副秘书长;中国成本研究会常务理事;中国对外贸易会计学会常务理事、学术委员;北京市总会计师协会理事;北京市注册会计师协会理事及惩戒委员会委员;北京市会计系列高级专业技术资格评审专家;北京市审计系列高级专业技术资格评审专家;北京市绩效评价评审委员会专家;北京市企业及行政事业单位内部控制专家委员会专家;北京市管理会计咨询专家;中国会计学会《会计研究》特约编辑;香港国际会计学会《国际财务与会计》副主编。曾任多家上市公司独立董事。

主要从事无形资产会计、环境会计、研发会计、财务报表分析、计算机会计的教学与研究。

1984年被评为北京市高教系统先进工作者,1994年被评为北京市高教系统优秀青年骨干教师,1995年被评为北京市工会系统爱国立功标兵,1996年被评为北京市教育系统优秀教师,2008年被评为北京市优秀会计工作者(学术型),2009年被评为首都经济贸易大学“教学名师”。近年来,主持国家社会科学基金基金、财政部、教育部、国家发改委、北京市哲学社会科学规划项目、北京市自然科学基金项目等国家级及省部级科研课题20余项,编写著作教材30余本,在《会计研究》、《财政研究》、《国际财务与会计》、《数理统计与管理》等刊物上发表90余篇专业论文,有多项成果获奖。

知识变命运,少年需自强

1978年国家恢复高考,还在农村插队的崔老师抓住这次机会,白天下地劳动,晚上挑灯夜战,在极其艰苦的环境下,克服劳累和复习资料少的困难,用良好的知识功底和积极的心态,参加了高考,并取得了很好的高考成绩,成为北京财贸学院的一名学生,知识改变了命运。

毕业后,崔老师留校并在会计系资料室工作。稳定的工作并未让他满足,对知识的渴望和追求,让他在求学的路上不断进取。在职攻读完中国社科院研究生院研究生后,他又攻读了华中科技大学的博士学位,知识让他在前进的道路上更有动力。“给点阳光就要灿烂!人在年轻的时候要多读书多学习,机会总是给有准备的人。以实力等待机遇,很多机遇一旦错过就很难再得到了。”“学习要趁早,少年需自强;追求卓越,天道酬勤”,这是崔老师对年轻学子的谆谆教诲。

心中怀感恩,贵人莫相忘

留校后,年轻的崔老师全身心投入工作,于1984年被评为北京市高教系统先进工作者,来到人民大会堂授奖。崔老师说:“人之有德于我也,不可忘也;吾有德于人也,不可不忘也。”已近耳顺之年的崔老师,仍不忘师恩,每年都去看望自己的小学老师。在他刚获得硕士学位后不久,联合国中国办事处、香港华润集团等单位为崔老师提供了颇具诱惑的海外工作机会,但他选择了继续留校教书。

2012年,崔老师就任会计学院院长。学院领导班子精诚团结,善思善成,追求卓越,进一步凝练和提升会计学院的学科和专业特色。近年来,会计学院在原有北京市特色专业、博士授予权的基础上,获批北京市属重点学科、国家级大学生校外教育教学基地(德勤),在北京市属高校会计专业评估中获评第一,首次获批国家社科基金重大项目。同时,会计学院承担了北京地区上市公司年报分析、北京市大中型国有企业内部控制检查等重要社会服务工作,受到财政部和北京国资委的好评,极大提升了会计学院在社会的声誉和影响力。

甘为新人梯,前赴后来继

崔老师十分重视对学生德才的培养,亲自教授“会计职业道德”和“会计前沿问题探讨”等课程。“会计学院的发展,会计行业的振兴在年轻人身上”,崔老师对学生们提出希望,“从事会计工作,职业素养是必备的:第一要有职业道德、职业操守,要干一行爱一行,耐得住寂寞,善于思考;第二要把眼界放宽,会计绝不仅仅是做账,在社会和企业经济活动中通过会计专业技能为社会和企业‘创造价值’,从而获得‘话语权’,增强‘引导力’,立足专业,服务社会,才能得到社会认可。”崔老师期望同学们目标明确,持之以恒,脚踏实地,戒骄戒躁,发扬经贸人的“骆驼精神”,赶超时代步伐,为人生添彩,为母校争光!

毕业生付明岩说:回想恩师言传身教,学习生活亦师亦友,春风化雨,卓然自称一体。恩师每于课堂之上,洋洋洒洒,娓娓道来,行云若流水,缜密若环扣。恩师授业,孜孜不懈,数年如一,而起居饮食,勤俭自持,守寒素之风,此恩师之身教者也。昔人有云,以言教者讼,以身教者从。又云:学生亲炙学高德劭之师,未敢有违师训。尤记毕业之时恩师教诲,每每谈及“做人、做事、做学问”,殷切之情,溢于言表,此恩师所深望于学生也,学生拳拳在念,自当谨奉之,每日朝夕勤学,潜心研读,努力孟晋。观教习教授,方知恩师往日授课之道,尊德性而道问学,致广大而尽精微,可谓用意良苦。

不懈耕耘,师之风范;心怀敬畏,师之品格——不忘初心,崔也光

F4:

会计与人生

——访栾甫贵教授

栾甫贵,教授,博士生导师,管理学(会计学)博士,国内贸易部“有突出贡献的科学、技术、管理专家 ”,中国注册会计师(CPA),国际注册管理咨询师(CMC),入选财政部2015年“会计名家培养工程”。

主要兼职:曾任中国会计学会第五届及第六届理事、中国中青年财务成本研究会常务理事、中国会计学会高等工科院校教学分会常务理事,现任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国商业会计学会大学部委员、中国农业会计学会常务理事等。

研究方向及成果:破产会计、会计教育。出版《破产会计管理》、《企业清算财务管理》《企业破产与清算实务》《企业破产重整价值评估研究》《破产会计与内部控制》《论企业破产清算的内部控制》《会计制度论》等专著8部,在《会计研究》《财政研究》等杂志发表论文180篇。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。三十五载笔墨春秋、坚守三尺讲台,一片丹心映日月;岁岁年年诲人不倦、语落惊风雨,满腔热血沃新花。

从黑龙江八一农垦大学到北京工业大学,再到首都经济贸易大学,几经岁月沉浮沧桑,栾老师从一位玉树临风的青年才俊化身“胸藏文墨怀若谷,腹有诗书气自华”的男神导师,如友如兄如父——在学术上,如启明灯,照亮朗朗乾坤、巍巍坦途;在工作中,如旗帜标杆,墨绳量己、身正为范;在生活里,如春风拂面,语重心长、化心之结。

热爱教育工作——敬业而后爱岗,方知“此心安处是吾乡”

1982年1月本科毕业后,栾老师留校任教。在当时计划经济的大环境中,留校任教是服从分配的结果,从来没有想过当老师,更没有想过当大学老师,但既然是组织安排了这一工作,也只好“随遇而安”,做好本职工作是首要任务,“先敬业、后爱岗”,逐渐喜欢上了会计教学工作,成为“喜欢上课”一族。“问渠哪得清如许?为有源头活水来”,课堂教学、讨论能够通过思维的碰撞不断获得更多灵感,对相关课程内容有更新、更多的思考和理解。

在栾老师的会计教育理念中,不是将学生培养成为一名“会记账”的账房先生,而是培养学生用人生经验领会和运用会计知识,能够用会计思想诠释和指导人生。在实际的课堂教学中,栾老师也始终在践行这一理念,强化发散思维、补充形象思维、注重质疑思维、锻炼系统思维、梳理环境思维、嵌入动态思维、融入育人思维、寻求合作思维、巩固原理思维。在栾老师的课堂中,会计教育不仅是专业技能的培训,更多的是生命教育,将积极的人生观、世界观和价值观引入专业教学之中。掌握会计中的人生哲理、人生中的会计思维,更有助于实现我们的人生价值、成为“人生价值最大化的会计人才”。

学生眼中的男神,扎根三尺讲台、专心工作,教书育人,乐在其中,正所谓“试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡”。

潜心专业研究——仰之弥高、钻之弥坚,坚持初心方得始终

“栾破产”——是业界对栾甫贵教授研究方向和研究领域的注解。这一研究方向源于其1987年硕士毕业论文《破产会计管理研究》,经过三十多年的不懈努力,形成了破产会计、破产重整价值评估、破产清算内部控制等系统的研究体系,构建了我国破产会计理论框架、实务体系和方法体系。栾老师说,对破产会计是“先结婚、后恋爱”并且“越难越爱、越爱越深”,通过法律、管理、经济的不断学习、探究和实务工作经验的积累,发掘了终止经营会计(破产会计)的现有研究存在的薄弱环节,由此建立并发展了自我研究的兴趣。

相对于正常企业会计、资本市场会计而言,破产会计长期处于“冷背残次”领域,但“无论什么领域,只要社会需求,就应该进行研究,增加有效供给。只要存在市场经济,必然产生企业破产;只要存在企业破产,必然需要破产会计”,“俏姑娘引人注目,丑媳妇也要有独立的人格呀!”栾老师如是说。

于专业领域无论是科学研究工作还是实务操作过程,都是“仰之弥高、钻之弥坚”,唯有沉心静气、耐住寂寞、坚持初心、不断前行,才能有所建树。

会计融入人生,人生折射会计

会计源于生活,而又高于生活。

35年与会计学结缘的人生中,栾甫贵教授感悟到:总分类账与明细分类账的关系,体现了长辈与晚辈、上级与下级等关系;收入与费用体现了快乐与痛苦、成功与失败;所有假账都是违背诚信原则的,所有欺骗都是不道德的;会计主体、持续经营、会计分期、货币计量等会计假设,体现在人生中就是:人的出生形成主体,持续生存,定期过生日或总结工作生活,判断幸福感;会计确认是将交易事项进入会计系统的过程,生活中体现为:言行举止是进入人生“三观”、“三元素”(赚钱、事业、家庭)的过程;会计计量的计量属性表现为:过去的事是历史成本,把握现在是重置成本、公允价值、可变现净值等现行价值,展望未来是现值;在财务会计报告中,资产负债表、所有者权益变动表是里子,利润表是面子,现金流量表是日子;资产、收入是幸福的来源,负债、费用是幸福的抵减,净资产、利润是幸福的存量。在会计核算方法中,设置会计科目:建立完整性、系统性思维,分清情感的性质、层次及其相互关系;复式记账:了解情感的来龙去脉、因果关系,认识和把握情感的规律;审核和填制凭证:言之有物、言之有据,避免主观臆断,尊重客观事实;登记账簿:过去是历史成本,回顾过去、总结过去是更好的把握现在、拥抱未来;成本计算:一分耕耘一分收获,减少和消除不劳而获、急功近利的思维和行为;财产清查:言行一致,兑现承诺,勤于自省,取长补短;编制会计报表:资产负债表、所有者权益变动表是体检表,利润表与现金流量表是业绩表。

对于会计最好的学习就是能够知行合一,无论将来是否真正从事会计工作,都能将会计内化于心、外化于行,做到知行合一。

欲为成功者,必先善思辨

天道酬勤,思者常新。栾甫贵教授想对学生们说:大学是我们人生旅程中具有里程碑性质的重要一站,“独立、批判、自由”的大学精神将有助于塑造我们良好的思维方式,“联系、运动、变化”的哲学理念将改善我们思考问题的角度。大学不仅是学习知识,更是锻造我们思维的殿堂,祝愿每一个人都能在这个辉煌的殿堂里,张开想象的翅膀,开启幸福的远航!